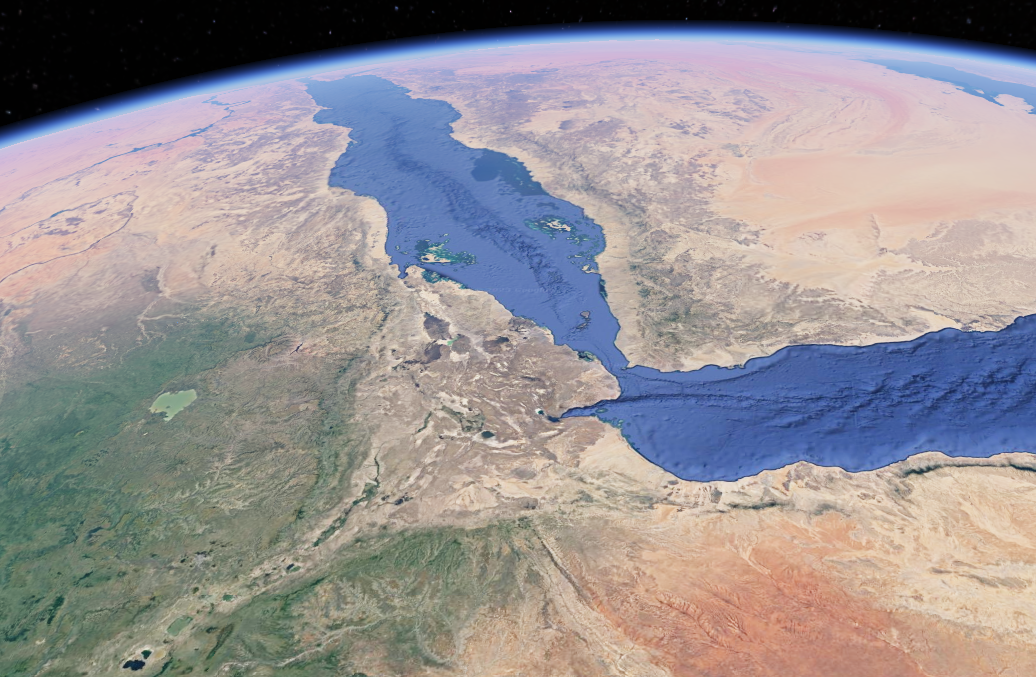

Como bien ha explicado la prestigiosa revista The Economist, alrededor de la mitad del comercio marítimo a nivel global transita por cuatro chokepoints o cuellos de botella: el Estrecho de Malaca, el Canal de Suez, el Canal de Panamá y el Estrecho de Ormuz. Todo impedimento que afecte o limite la circulación -sean razones climáticas, militares o geopolíticas- ocasiona un efecto mariposa a escala continental y perjudica algunas zonas geográficas bien definidas.

La multinacional suizo-italiana Mediterranean Shipping Company (MSC) en su informe anual precisa que alrededor del 12% del comercio mundial franquea el Mar Rojo y los Estrechos de Bab el-Mandeb y Canal de Suez. La apertura de la vía egipcia en 1869 convirtió el Mar Mediterráneo, que representa el 1,5% de las aguas terrestres, en un nodo estratégico de las rutas intercontinentales del Este al Oeste. Su naturaleza de espacio cerrado y destinado únicamente al tráfico entre países costeros varió de 180 grados con el surgimiento de la denominada contenedorización.

Los grandes buques representan menos del 15% de la flota mundial, pero cargan con más del 50% del valor de las mercancías que se transporta anualmente. El historiador y economista Marc Levinson en su aclamado ensayo La Caja, famoso porque el mismo Bill Gates lo encumbró como lectura obligada, identifica al contenedor como uno de los dos factores que determinaron la globalización junto a las políticas económicas liberales. A raíz de la caída del Muro de Berlín, el depósito ideado por Malcom McLean en 1956 logró unificar los mercados globales. El abaratamiento de los costes de transporte posibilitó centrarse en la optimización de los factores de producción como la mano de obra.

Tres han sido los requisitos esenciales que han garantizado el éxito de la revolución de los contenedores. En primer lugar la citada depreciación del tránsito unitario, suplantado por una estandarización de la unidad de medida y el proceso de carga y descarga. También influyó la búsqueda frenética de optimizar economías de escala a través del gigantismo naval y las alianzas estratégicas entre grandes operadores como las citadas MSC y Møller-Mærsk.

La fiabilidad y la rapidez de los servicios ofrecidos marcaron un punto de no retorno por su absoluta y constatada eficiencia. Last but not least cabe mencionar la disponibilidad casi inmediata a la espasmódica demanda de los consumidores. La inicial rivalidad entre armadores, que competían para asegurarse grandes cuotas de mercado, garantizaba un abastecimiento continuado e ininterrumpido.

Pero el mal funcionamiento de un solo mecanismo del engranaje, o también el riesgo de que no opere correctamente, impone repensar una cadena de suministros en la que el portacontenedores representa un almacén itinerante al que se debería acceder de forma regular y segura. Allá donde no existen garantías del servicio, no puede darse una planificación logística exclusiva. La industria manufacturera necesita adaptarse al entorno geopolítico con derivadas sobre los altos costes y la reducción de la velocidad del transporte. Es probable que algunos productos ya no puedan ser almacenados en contenedores añadiendo incertidumbre en términos de plazos y disponibilidad.

La sucesión de inconvenientes que ha afectado al sector – desde la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia a la falta de agua en el Canal de Panamá, el encallamiento del gigante marítimo Ever Given Suez y los ataques de los rebeldes hutíes - pone en entredicho el papel del comercio marítimo como sistema de conexión fiable y económico. Si bien en el pasado las grandes multinacionales lograron adaptarse rápidamente a crisis heterogéneas, es importante incidir en la necesidad de los transportistas de buscar alternativas y limitar los riesgos.

La delicada situación en el Mar Rojo es un ejemplo de los factores que obligan a las navieras a reaccionar desde el prisma estratégico. Que sólo un número limitado de barcos controlados por países que los hutíes consideran no hostiles, especialmente China y Rusia, puedan transitar libremente ocasiona una gravísima desventaja competitiva. Desviar a los portacontenedores y obligarles a circunnavegar África conlleva un aumento en términos de distancia y tiempo del 38%. Pero también incrementa de forma sustanciosa los costes derivados. En un informe del 9 de febrero Møller-Mærsk planteaba la hipótesis de un incremento de hasta el 40% de los fletes respecto a diciembre de 2023, independientemente de la resolución de la crisis en Suez.

En vísperas del Año Nuevo chino la reorganización de las rutas navales para la industria manufacturera y el comercio provocó retrasos en las entregas y por ende el bloqueo de líneas de producción. Y de nada sirvió que las compañías aéreas reprogramaran sus servicios añadiendo bodegas de carga y se comprometieran a ejecutar el plan de vuelo. “Si los barcos no flanquean el Canal de Suez las previsiones mediterráneas son de un regreso a 1868”, advirtió el máximo responsable del Puerto de Trieste Zeno D’Agostino. Otros nodos estratégicos como Algeciras o Valencia perderían ventaja competitiva respecto a las más consolidadas Rotterdam, Amberes y Hamburgo.

Paradójicamente, a la espera de una normalización del Mar Rojo, la creciente importancia de la geopolítica en el contexto económico global ayudaría a los puertos del Mare Nostrum. El ex gobernante transalpino Mario Draghi en una reciente intervención subrayaba como “la pandemia ha desnudado los riesgos de cadenas de suministro global de bienes esenciales como medicamentos y semiconductores”. Esta dependencia ha obligado a muchas economías occidentales a reorientar inversiones en industrias estratégicas y abrir nuevas vías de comercio. Además la injustificada agresión de Rusia a Ucrania ha reforzado “el comercio entre aliados geopolíticos” y se convirtió en un criterio discriminatorio hacia Moscú.

No es baladí que la redistribución del crudo ruso se centrara en países alejados geográficamente como India y China y que la misma UE se abasteciera de recursos naturales americanos con un incremente del tráfico marítimo de cargas líquidas, o sea petróleo, del 9%.

Si (

Si ( No(

No(